- 发布日期:2019-10-22 10:08:38

- 消息来源:中国文化报

何尊 西周早期 宝鸡市贾村镇征集 宝鸡青铜器博物院藏

何尊铭文

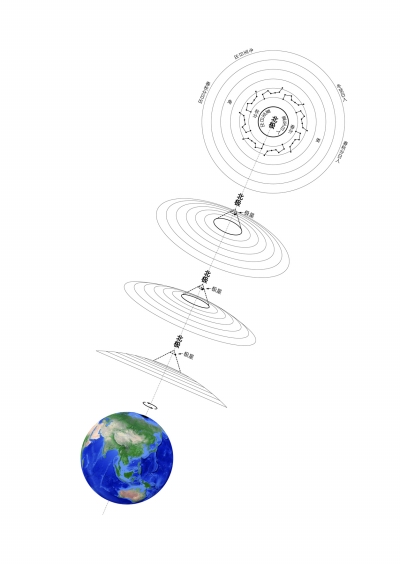

根据《周髀算经》“七衡六间图”改绘的斗柄指向与季节变化示意图

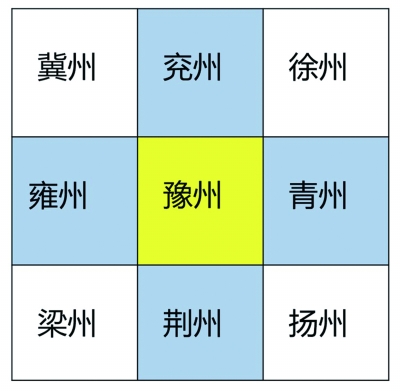

洛邑所在的豫州,处于九州(九宫格)之“中”,是对应天上“中宫”的“天下之中”。

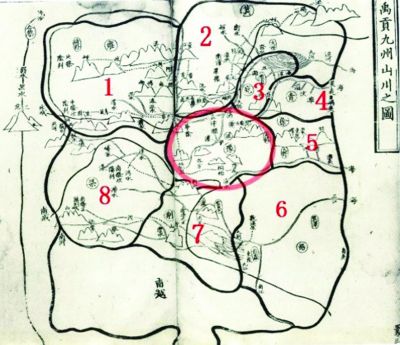

历代地理指掌图 禹贡九州山川之图

9月10日至12月17日,清华大学艺术博物馆举办“与天久长——周秦汉唐文化与艺术特展”。其中,最闪亮的明星展件,无疑是1963年发现于陕西宝鸡的“何尊”,这件非凡器物内部的底部,铸有铭文12行计122字,内容为记述成王继承武王遗志,在洛邑(今河南洛阳)营建东都成周之事,其中有“宅兹中或(國)”四字,意思就是在“中国”这个地方营建都城——这是已知最早出现的“中国”一词,所指乃今洛阳及其周边地区。

何尊铭文与《逸周书·度邑解》中的一段记载十分吻合。武王克商以后,仍存焦虑,通宵不眠,周公旦得到通报后赶过去问其故,武王说:我承天命灭商,却还没有定下都邑,那就意味着我还不能确定承受天命,怎么能安睡呢?武王对旦又说:如果要确定承受天命,平灭殷商,就必须依傍天室(上天的都邑),那里有上天的法令;依傍天室的地方在哪儿呢?不需要到远处去寻找,就是洛地;上天已经经过反复探求,一定会祐助我们,洛地距离上天的都邑不远,以后定都于兹,就把这里叫做度邑吧(参黄怀信《逸周书汇校集注》)。武王病逝后,“成王长,周公反政成王,北面就群臣之位。成王在丰,使召公复营洛邑,如武王之意。周公复卜申视,卒营筑,居九鼎焉。曰:‘此天下之中,四方入贡道里均。’”(《史记·周本纪》)

营建洛邑,被武王视为“天命”的一部分,故成王继位后,便“使召公复营洛邑,如武王之意”。那么,一系列的问题来了——什么是“天”?什么是“天命”?为何要在洛邑营建都城,并称其为“中国”?“中国”的概念又是如何起源的?

先来看看,什么是“天”。我们都知道,中国古人的天地观,有一个根深蒂固的观念,那就是——“天圆地方”。那么天如何圆?地如何方?通常是令今人非常费解之处。事实上,古代天子的“天”,并不是我们头顶的这片天,而是只有到了晴朗的夜空,才能观测到的一个小小的圆形区域,这就是——北天极。上古时代,先民热衷亲近自然,仰首即见星空,人们在“观象授时”的过程中,自觉地遵循星宿的秩序,逐渐建立了一套完整的以“天”为核心的人间秩序。天文观念在中国政治与文化史中占据着统治地位,又与王朝的兴衰更替直接相关。

“观象授时”系统的核心内容,是根据“北天极”和“北斗”的运行规律制定相应的人间制度与法则。北天极是终夜处在不断运动状态的所有漫天繁星中相对不动的点,因而理所当然地成为天象观测的总坐标。周天的星星和北斗,围绕着北天极,周而复始地运转,北斗和北天极之间的范围,被视为“中央”,即天中——这是一个亘古不变的天道规律,这种规律被中国早期先民转化为人间应该遵循的秩序,即——臣民就应该像周天的星星那样,有秩序地围绕在帝王周围,沿着各自的轨道运行,而不越轨。但极星的概念绝不等同于北天极:极星是一颗星,北天极是一个虚无的点,此即春秋以后老子所言的“无”,亦曰“道”,乃万物之源(谈晟广《星天之枢:基于艺术与考古的古史新证》)。极星及其拱极形的周边区域则逐渐成为象征天帝的活动范围,即所谓“帝之常居”——这也是很多拱极形图绘的象征性源头。

早期文献如《夏小正》《鹖冠子》《逸周书》等记载:“随斗杓所指建十二月”“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”。北斗在天穹中央旋转,犹如天帝乘车巡行天界,指示着天下的时间变化,汉代,“极”与“斗”的关系则演变为象征“天帝”与“帝车”的关系,正如司马迁《史记·天官书》所云:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”也就是说,人间的一切秩序,诸如中国古人思想观念中极其重要的阴阳、四时、五行、节度,等等,都是根据星宿的运行规律制定的。人们根据斗柄在一年中的不同指向规律,可以确定四时寒暑的往来更迭,从而可建立较早的时间系统和后来的黄道二十八星宿坐标体系。出于观象授时的需要和识星的方便,先民逐渐将由恒星组成的各种不同形象的星群加以区分,于是形成了早期的星座。这些星座包含的星数不同,多者达几十颗,少者仅一颗。《史记·天官书》中记载的星座(星官)共有91个,包括500多颗恒星,这些星座为适应占星的需要,被赋予帝王、百官、人物、土地、建筑、器物、动植物等名称,形成天上与人间对应的以宫廷为中心的各种组织和星官分野,这表明,至少在司马迁之前,成熟的中国天文体系就已经基本形成。

回到西周初年,武王为何在克商大业完成之后,仍然焦虑得睡不着觉,认为自己一定要在营建洛邑之后,才算完成天命?“天命”,意即天道的意志,《书·盘庚上》曰:“先王有服,恪谨天命。”较早出现该词。武王所认为的“天命”,到底是什么?

近年发现的“清华简”《保训》篇,是极其重要的先秦文献,内容是商朝灭亡前的周文王五十年,文王临终前向太子发公布政治遗嘱的一篇实录体文字。篇中包含了三个与“中”有关的故事:其一,舜因为得到“中”而成一代圣君;其二,夏朝时,有易氏首领绵臣杀了商族首领王亥,王亥之子上甲微求祀于“河”,得到了“中”,微用“中”让有易氏服罪,并将“中”作为宝训传给子孙,其六世孙成汤以“中”而“受大(天)命”,完成灭夏建商大业;其三,商晚期,“文王受命”,也得到了“中”,志在灭商,然事未竟身将死,文王临终前将“中”作为政治遗产的宝训传达给太子发(即武王),希望他未来能凭借“天命”,继续完成使命——接受了文王在弥留之际授予的“中”,武王凭借“天命”,最终完成革“大国殷之命”的任务,开始了一个对中国历史影响深远的“赫赫宗周”的时代。在《保训》里,“中”体现了夏商周三代“天命观”的核心内容。

“清华简”《保训》里提到的“中”,所指到底是什么?学者众说纷纭,但有一点是确定的,那就是——“中”,就是武王所继承自文王的“天命”。不过,武王又为何将营建洛邑视为“天命”的重要组成部分呢?如今,洛阳之南的登封告城镇观星台南侧,有传说中的“周公测影台”(有人认为是唐僧一行所立)。所谓“测影”,即通过观测太阳照在“表”(立柱,高八尺)落在“圭”(底座)上影子的长度,来判断节令,日影最长的那天为冬至,日影最短的那天为夏至,日影长短变化的等分点则为春分和秋分,日影长短变化的一个周期为一年。何尊铭文里的“中”,很可能原指用来测日影的圭表。关于周公营建洛邑,建中制礼,《周礼》开篇则记:“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。”惟王建国:建,立也。营邑于土中。《司徒职》曰:“日至之景,尺有五寸,谓之地中,天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也,然则百物阜安,乃建王国焉。”辨方正位:辨,别也,《考工》曰:“匠人建国,水地以县,置槷以县,视以景。为规识日出之景与日入之景。昼参诸日中之景,夜考之极星,以正朝夕。”以为民极:极,中也。(均见《周礼注疏》)

洛阳区域被视为“地中”,背后隐含的是什么概念呢?这就可以用来解释所谓“天圆地方”、大地何以是方形这个问题了。我们都知道,上古中国,有“九州”的概念。在《尚书·禹贡》中,记载了传说中的大禹治水时将天下分为九个区域,即后来所说的九个州。“九州”在后世成为总括“天下”的一个代名词。在一些文献中,“九州”具体所指并不统一,如《尔雅·释地》《周礼·职方》和《吕氏春秋》等,虽各微有差别,但是九州的中心之州——豫州,却是不变的。

事实上,所谓“九州”,即把天下分成9个区域,形成了一个“九宫格”式的图形结构,实际反应的是“四方”(东、南、西、北)、“五方”(或“五宫”,东、南、西、北、中)和“八维”(东、南、西、北、西北、东北、东南、西南)等观念——洛邑所在的豫州,处于九州(九宫格)之“中”,是对应天上“中宫”的“天下之中”。《史记·封禅书》云:“昔三代(夏商周)之君,皆在河洛之间。”考古学上,河南省内的偃师二里头遗址,被许多学者认为是夏朝的都城;偃师商城和郑州商城,则可能分别各是商代早期某阶段的都城;河南北部的安阳,则是明确的商代晚期都城。洛阳所在的区域,被认为是与“天中”(天的中央)对应的“地中”(大地的中央),“古之王者,择天下之中而立国”(《吕氏春秋·慎势》)。也就是说,只有在“天下之中”的洛邑接受“四方”诸侯的朝拜,才能形成像周天星星环绕北天极一样的同心圆的结构。

同心圆的结构,也正是周人“制礼作乐”的核心内容,即确立周王的政权由嫡长子继承制度:周王崩,嫡长子立,是为“大宗”,周王的嫡出次子和庶出子则封邦建国而为诸侯,“以藩屏周”,是为“小宗”;诸侯乃至卿大夫、士之阶层的“大宗”和“小宗”均以此类推。嫡庶之制的本质,就是通过对“大宗”和“小宗”的层层分封,最后形成以天子为圆心,由核心到外缘依次是天子、诸侯、卿大夫、士乃至庶民、工、商、奴隶的同心圆式宗法制度社会结构。《诗经·大雅·板》云:“价人维藩,大师维垣。大邦维屏,大宗维翰。怀德维宁,宗子维城。”这句诗的内涵,正清楚地说明了宗法制度的结构:诸侯之大邦作为第一层外圆,是卫守作为圆心的周王室王畿之地的屏障;从周王到士的各层“大宗”就是各层家、国的栋梁;从周王到诸侯、卿大夫等,都要为政有“德”,国家乃安宁;各层宗子就是维系各层家、国的城墙。作为最高级别大宗的宗子——周王,也就成为“天”之“元子”,即“天”的嫡长子,又所谓“天子”。《周颂·清庙之什·时迈》曰:“时迈其邦,昊天其子之,实序有周。”天帝将众多的诸侯邦国都看做是自己的儿子,不过,一切都要顺应天之嫡长子——周王的统治——也就是像周天的星星有秩序地环绕北天极运转一样。

所以,洛邑就是“中国”——体现了西周时期,周王作为天下共主的象征性意义,也是为何武王将营建洛邑视为其“天命”之组成部分的重要原因。文王在遗训中苦口婆心所传达给武王的“中”,乃至后来周公“制礼作乐”的核心动力,正是源自上古以来对于“正北天之中”的北天极之无上尊崇。而此观念,对后世产生的影响是不言而喻的。人在与“天”的共生中,最终归结为:人如何与“天”共处——即知“天命”、循“天道”。古代中国的王权社会,一个延续不断的传统就是,王朝对历法和天象的解释权进行绝对控制是至关重要的,由天授予统治者之“天命”仍然是一个王朝合法化所需的因素。这种由古代王权掌握的星占体系专据天象来预测人间的军国大事,诸如战争胜负、年成丰歉、水旱灾害、王位安危、国势盛衰等。作为至高无上的“天帝”之所居的天的“中央”北天极,由其衍生的“中”,便成为上古三代流转的“天命”之具体内容,制度的上层设计,包含了一切从天文到人文转变的人间秩序——天文历法、帝王之道、法律法规、礼仪制度、州国分野、处事原则、人文思想等方面。“中国”,也正是由“天下之中”的概念,慢慢扩展为后世的中国概念。

或许,正是因为我们的一切源于“天”——天道的运行规律,自然运行的规律,这就是为什么中华文化能够绵延至今而未曾断绝,且“与天久长”的秘密所在吧。